В чем счастье, депутат

Вячеслав Володин пообщался с молодежью на "Территории смыслов".

"Счастье - это любить свою работу… А для депутата счастье, когда он может помочь человеку", - сказал спикер Госдумы. Если народный избранник, помогая людям, "получает счастье и вдохновение, то значит, он правильно выбрал свой путь", - добавил Володин.

Много вопросов участники форума задали о выборах, в том числе о времени их проведения - представители оппозиции критикуют сентябрь как неудобное время для ведения агитации. "Когда политик говорит, что время выбрано неудачно, не могут встретиться, дверь не открывают, это оправдание своей неэффективности", - заявил в ответ Володин.

"Вы рассуждаете, как американец", - добавил он, обращаясь к автору вопроса. По мнению спикера ГД, оппоненты Дональда Трампа в США действуют так же, как и противники единого дня голосования в сентябре: оправдывают поражения не своими просчетами, а внешними причинами. Представители российской оппозиции - неудачной датой выборов, а американские демократы и часть республиканцев - вмешательством России. "Вы должны говорить лишь об одном: смогу, достучусь, для меня это важно, и тогда вы обязательно победите", - отметил Володин.

Он также не согласился с утверждением некоторых участников дискуссии о том, что россияне потеряли интерес к выборам, что сказывается на явке. Спикер напомнил, что на последних парламентских выборах средняя явка по стране составила порядка 48%, что выше, чем, например, во Франции (42%). При этом Володин подчеркнул, что в России нет досрочного голосования, все цифры по явки - это реальные голоса на участках, в то время как в США и Европе, по его данным, досрочное голосование дает "десятки миллионов" голосов.

Роль власти в избирательном процессе, уверен парламентарий, сводится к созданию условий для голосования. А вот втягивать властные структуры в повышение явки не следует, уверен он. Иначе "вы сразу вытаскиваете административный ресурс", заметил Володин, добавив, что это снижает доверие к выборам.

По мнению спикера Думы, инструменты повышения явки должны быть иными. "Нам необходимо с вами сделать все, чтобы была конкуренция на выборах, чтобы мы могли объяснить избирателям наши программы, приоритет наших решений по тем или иным вопросам, и через это у нас вырастет явка", - считает он.

В Госдуме, напомнил ее председатель, много делается для поддержания конкуренции. В частности, из 26 комитетов половину возглавляют представители оппозиции. Идею о необходимости именно такого баланса (50 на 50), поддержал президент России, напомнил Володин и посетовал, что в регионах элиты пока не обеспечивают такого баланса.

В ходе общения с председателем Госдумы молодые политики не обошли вниманием вопросы внешней политики, в том числе решение польских властей о сносесотен военных памятников советского времени. "Те, кто принял это решение, не должны быть рукопожатными, - считает Володин. - Мы не будем строить отношения с теми людьми, кто замахнулся на могилы наших дедов". Поступок польских властей он назвал циничным не только по отношению к россиянам и их исторической памяти, но и к собственным гражданам, ведь в братских могилах на территории Польши лежат не только советские солдаты, но и бойцы польского сопротивления. "Нам важно, чтобы такую же оценку дали и другие страны", - добавил он. По словам Володина, понимание недопустимости переписывания истории понимают во многих европейских странах, например в Сербии, где советские захоронения бережно сохраняются.

Володин также рассказал, где проведет отпуск - на Волге в Саратовской области и в Крыму. "Обязательно поеду на Волгу, в свой избирательный округ, потому что для меня это отдых и общение с моими избирателями. Потому что, когда речь идет о том, чтобы лежать и загорать, это не ко мне", - признался он.

Съездит спикер ГД и в Крым. "Крым - это то место, которое не только дает возможность купаться в море, но это наша земля, и она вся напитана историей, это то, что нужно брать и изучать, знакомиться с этим", - пояснил он.

"Хотя отпусков у политиков не бывает", - заметил Володин и посоветовал молодым людям, собирающимся выбрать политическую карьеру, "не мечтать о каникулах".

Серия ответов и вопросов продлилась вместо намеченного часа около трех часов и завершилась селфи спикера Госдумы с участниками форума.

Текст: Галина Мисливская (Владимирская область). "Российская газета", 3 августа 2017 года.

Спикер Госдумы решил построить строителей

Проблемы дольщиков, как правило, вызваны сговором бизнесменов и чиновников

За каждым недостроенным домом и обманутым дольщиком явно просматривается корыстный интерес местного чиновничества, застройщиков и даже страховых компаний. Вероятно, поэтому проблема пострадавших дольщиков не поддается решению уже почти три десятилетия.

Численность обманутых дольщиков в стране не сокращается, а увеличивается. Сегодня она оценивается депутатами Госдумы в 150 тыс. человек. Хотя до начала последнего кризиса ее удалось сократить со 120 до 60 тыс. человек. Живучесть проблемы объясняется криминальной обстановкой, которую поддерживают местные чиновники вокруг жилищного строительства в регионах. На вчерашних парламентских слушаниях прозвучало множество примеров, когда местные администрации дают зеленый свет недобросовестным застройщикам, которые собирают деньги с доверчивых граждан. Более того, местные бюджеты часто списывают немалые средства на решение проблемы обманутых дольщиков, правда, эти деньги возвращаются в карманы чиновников и их подельников-предпринимателей.

Греют руки на жилищном строительстве и страховщики. Они собрали с участников долевого строительства почти 30 млрд руб. Но не зафиксировали ни одного страхового случая срыва сроков строительства.

Многие пострадавшие дольщики в прошедшие выходные участвовали в митингах по всей стране. Прошли такие митинги и в Подмосковье. Этот регион считается одним из самых зараженных недостроем. Митингующие считают, что власти замалчивают масштабы проблемы и не согласны с тем, что новый закон будет решать проблемы только «новых» дольщиков.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень сообщил на открытых слушаниях, что рынок долевого строительства вырос за 7 лет в 3,5 раза, и 3 млн участникам удалось приобрести новую недвижимость. Он признал, что в Подмосковье находится много недостроенных объектов, оставшихся от компании СУ-155. «29 725 человек пострадали от СУ-155. За 2016 и 2017 годы достроено 64 многоквартирных дома, 13 863 квартиры уже переданы», – сказал Мень.

Зампред правительства Московской области Максим Фомин сообщил, что в регионе на данный момент получили свои квартиры 18,7 тыс. обманутых дольщиков по 110 недостроенным объектам. «Сейчас остается 25 объектов, это 5 тыс. граждан. В Московской области работает 504 застройщика. Что касается СУ-155, то сейчас уже достроено 30 объектов, 6600 граждан получили свои квартиры, в 2018 году еще 4500 граждан получат свои квартиры», – сообщил Фомин.

1 июля вступили в силу требования к уставному капиталу застройщиков. Уставной капитал девелопера теперь должен составлять от 2,5 млн до 1,5 млрд руб. в зависимости от максимальной площади объектов долевого строительства. Кроме того, с этой даты станет обязательным единый реестр застройщиков, в котором можно будет узнать главную информацию о нем. Если девелопер попал в этот список, значит, он отвечает всем требованиям закона.

Одним из важнейших заслонов перед недобросовестными строителями призвана выступить новая модель привлечения денег дольщиков через эскроу-счета. Теперь деньги дольщиков поступают на специальный счет, где блокируются до тех пор, пока клиенты не получат квартиры. Впрочем, и у этой меры есть критики, ведь получается, что в этом случае застройщики должны привлекать средства на строительство из других источников. Партнер юридической компании «Пепеляев Групп» Алексей Коневский считает, что эта модель также не лишена риска, связанного, в частности, с возможным банкротством банка. Но в основном мера приветствуется. «Привлечение денег через счета эскроу – хороший способ защитить права дольщиков. А возможное удорожание стоимости квартир компенсируется отсутствием риска потерять вложенные деньги», – говорит управляющий партнер компании «Адвокаты и бизнес» Сергей Ковбасюк.

Госдума вчера решила внести свою лепту в помощь обманутым дольщикам. Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что при профильном комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям будет создана постоянная рабочая группа, которая займется решением проблем участников долевого строительства.

«Мы уже будем с вами в диалоге находиться, пока проблема не будет решена», – подчеркнул Володин, обращаясь к присутствующим на слушаниях дольщикам. Он пообещал разобраться, почему не сработали страховые компании и саморегулируемые организации, почему региональные власти просмотрели, что на этом рынке есть недобросовестные застройщики, и что надо сделать, чтобы защитить права дольщиков.

Он также не исключил возможность возврата от саморегулирования к лицензированию в строительстве, поскольку, по его словам, автономия саморегулируемых организаций (СРО) в этой сфере привела к потере средств граждан и застройщиков. Спикер пояснил, что к утрате контроля привели именно те подходы, которые были реализованы с позиции передачи части полномочий институтам саморегулирования. «Необходимо вернуться к тому, чтобы этот контроль восстановить», – подчеркнул Володин.

«Мягкая сила» принуждения и вмешательства

Состав приглашенных — и реально участвовавших — лиц был, что называется, «топовым». Помимо парламентариев в открытой и закрытой части выступили руководители силовых ведомств, известные эксперты, а вела заседания лично председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Именно такое максимальное присутствие профессионалов позволило, на мой взгляд, получить предельно ясную картину того, как обстоят дела в этой сфере, имеющей самое прямое отношение к национальной безопасности России.

Конечно, могут возникнуть вопросы: почему сейчас и почему именно Россия? Наверное, еще остались скептики, считающие, что все происходящее вокруг, мол, не «про нас» — не утихающие скандалы по поводу якобы влияния России на команду Трампа и в связи с выборами в тех же США, Франции, Германии, появление новых батальонов НАТО в Восточной Европе, ракетные удары по Сирии, госпереворот на Украине, санкции и многое-многое другое. Это, конечно, оптимистичная наивность. Другое дело, что это — не только про нас. Югославия, Ирак, Ливия, Сирия, Грузия, Украина — наверное, там тоже думали, что они «неинтересны» другим державам и защищены международно-правовым принципом невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Однако иногда достаточно одной фейковой пробирки, чтобы совершить агрессию и не понести за это никакого наказания. Так (пока еще) устроен современный мир, и именно поэтому мы считаем, что так быть не должно.

Почему мы занялись этим именно сейчас — вопрос резонный. В том смысле, что — почему не раньше. Ведь под предлогом борьбы с «российским вмешательством», превращенным в пугало для обывателя, последние три года энергично создаются различные структуры на уровне НАТО, ЕС, а также в отдельных странах, призванные противостоять якобы наступающей России. При этом усилиями пропаганды нас буквально за год–два превратили из «региональной державы с разорванной в клочья экономикой» в суперсилу, с успехом «назначающую» лидеров других держав и даже сверхдержав. Но никого эти противоречия не смущают, меры по защите собственного суверенитета принимаются вполне серьезные — законодательные, финансовые, организационные. Выделяются немалые суммы, как грибы после дождя растут различные структуры по «противодействию российскому влиянию».

Методы работы таких центров весьма специфические. Скажем, Оперативная рабочая группа по стратегическим коммуникациям ЕС (East Stratcom Taskforce) издает еженедельный обзор «российской дезинформации» («опровергаемой», в частности, украинскими пропагандистскими источниками) и призывает общественность к сотрудничеству, читай — к стукачеству. Европейские политики уже выражали свое возмущение тем, что ЕС создал орган, составляющий «черные списки» людей и СМИ. Как сказала одна депутат датского парламента, «это позорный столб, и у наказуемого нет возможности подать апелляцию. Этот орган никак не связан с демократическим контролем».

Традиционно «защита от России» реализуется по принципу «лучшая оборона — это наступление». Главные объекты влияния — институты гражданского общества. В 2012 году иностранную помощь получали 458 российских НКО на сумму 4 млрд рублей, в 2013-м уже было 2705 НКО и сумма почти в 10 раз больше — 37 млрд рублей, а в 2014 году число поддерживаемых НКО составило 4108 и общая сумма поддержки — 70 млрд рублей. К 2015-му только НКО социально-политической направленности и только из США получили 80 млрд рублей.

Попытки влияния на внутриполитические реалии суверенных государств были всегда. И если раньше многие вопросы решались войнами, то сегодня военная сила перестала быть первым средством «урегулирования» конфликтов и захвата чужих территорий. Поэтому огромные усилия и средства направляются на подчинение умов, на манипуляцию общественным сознанием, на обращение в свои ценности и идеи лидеров общественного мнения, СМИ и элит других государств.

Впрочем, мягкая сила не автоматически становится инструментом геополитики, ведь ею обладают все государства и народы, привлекательные для других. Она становится орудием скрытой агрессии тогда, когда налицо есть воля и цель ее применения: подчинить, заставить поменять внутреннюю и внешнюю политику, включить в сферу своего влияния, даже если для этого нужно организовать госпереворот, разорвать исторические и экономические связи, разжечь гражданскую войну.

Что характерно для такой целенаправленной политики? Прежде всего наличие жесткой геополитической привязки в действиях внешних сил. Когда любая внутренняя тема подается под определенным углом, будь то экология, права меньшинств, борьба с коррупцией. Поддерживают не просто общественные институты, но именно те, которые требуют или смены власти, или смены курса на лояльный другому государству. Как известно, на то, чтобы из майдана получился евромайдан, ушло 10 лет, но за это время вырастили поколение политиков и общественников, готовых обменять суверенитет на «безвиз». Экономически выгодные связи и рынки — на символические подачки и сказки про светлое европейское будущее.

Другой признак — наличие двойных стандартов. То, что поощряется у одних, не замечается у других. В одних государствах заметят единичные и незначительные инциденты, раздув их до вселенского масштаба, в других же ситуациях «в упор» «не заметят» систематического нарушения прав целых групп населения. Весь «свободный мир» стонал по поводу приговора «Пусси Райот», которые сегодня живы и здоровы. Но этот же мир не захотел увидеть, кто именно первым начал войну на Кавказе в августе 2008 года, расследовать эпизоды продажи человеческих органов в Косово, ужаснуться сожжению людей в одесском Доме профсоюзов.

Парадокс в том, что те, кто в России, в других странах СНГ, на Ближнем Востоке и в иных регионах, ставших объектами активного внешнего внимания, называет себя борцами за свободу, демократию, против авторитаризма и Системы, на самом деле являются самыми верными сторонниками глобальной Системы. Не слабыми группками героев, бросивших вызов могучей «машине», а форпостами влияния самого мощного, самого богатого и самого вооруженного глобального центра. Не «повстанцами» против «Империи», а добровольными и сознательными проводниками ее интересов и влияния, глубоко и искренне убежденными, что продвигают «ценности свободы и демократии».

О том, как этому противостоять, не нарушая прав наших граждан и не впадая в истерики по образу и подобию других государств, охотящихся на российских «ведьм» и ищущих «руку Кремля» в любых, даже погодных, явлениях, мы и постарались предметно поговорить на наших слушаниях. Уверенно говорю — разговор получился. И нам удалось выйти на конкретные рекомендации, адресованные и правительству, и отдельным ведомствам. Контролировать их выполнение, а также следить за тем, чтобы наше законодательство не отставало от реалий, будет временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ, которую мы хотели бы учредить на ближайшем заседании нашей палаты.

Парламентарии всеми доступными им законными инструментами должны гарантировать, что наши внутриполитические процессы — это только наши процессы, а не воля других государств. Напомню еще одни важные слова Владимира Путина на Санкт-Петербургском форуме: «В мире не так много стран, которые обладают суверенитетом. Россия очень дорожит тем, что мы этим суверенитетом обладаем. Но не как игрушкой. Суверенитет нужен для защиты интересов и для собственного развития».

"Известия", 8 июня 2017

Террористы без гражданства

Но сегодня появилась еще одна категория людей, которых стоит лишать гражданства. Речь идет о лицах, которые, приехав в нашу страну и став гражданами России, в дальнейшем занялись террористической деятельностью. Напомню, что смертник Акбаржон Джалилов, взорвавший бомбу в метрополитене Санкт-Петербурга 3 апреля 2017 года, получил российское гражданство в 2011 году. В результате осуществленного им теракта погибли 16 человек и пострадали еще более 50. Некоторые из предполагаемых организаторов этого взрыва также стали гражданами Российской Федерации несколько лет назад. Они свободно пересекали нашу границу: например, летали в Турцию, пользовались другими правами, которые дало им российское гражданство. Поскольку за террористическую деятельность могут осудить не только на пожизненное заключение, возникает ситуация, когда террористы, выйдя из тюрьмы на свободу, продолжат оставаться гражданами России и пользоваться всеми соответствующими правами.

Отмечу, что терроризм не ограничивается организацией терактов. Захват заложника, создание незаконного вооруженного формирования или участие в нем, диверсия, организация деятельности экстремистского сообщества и его финансирование - все это тоже преступления террористической направленности.

Разумеется, факт приготовления соответствующих преступлений или факт их совершения должен быть зафиксирован приговором суда. Копия приговора в пятидневный срок со дня его вступления в силу будет направляться судом первой инстанции в полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации.

Предложенный законопроект не распространяется на тех, кто обладает российским паспортом по праву рождения, он касается только лиц, получивших гражданство по заявлению. Подавляющее большинство людей, которые приезжают в нашу страну и становятся гражданами России, конечно, порядочные и добросовестные. Но те, кто злоупотребил доверием нашего государства, должны лишиться российского гражданства раз и навсегда.

Свет Победы не меркнет. Статья В. Матвиенко в газете «Известия»

Председатель Совета Федерации — о скорби, памяти и уроках войны.

День Победы для меня, как и для подавляющего большинства людей в нашей стране, — действительно священный праздник. Это поистине «праздник со слезами на глазах». Лучше не скажешь, потому что победа досталась дорогой ценой, оплаченной жизнями миллионов людей. Нет в нашей стране семьи, которая бы не послала на поле битвы своих отцов, мужей, сыновей, братьев.

Победа вместила в себя всё. Гордость за то, что мы отстояли честь и независимость нашей Родины, освободили человечество от самой страшной угрозы, которая когда‑либо нависала над ним. Дань нашего преклонения, глубочайшего уважения к тем, кто своим мужеством, беззаветной храбростью одержал победу над темными силами. Скорбь по тем, кто пал на полях сражений, защищая Отечество.

Очевидно, Великая Отечественная война стала самым тяжелым испытанием для России, для всех живущих в нашей стране. Наш народ отстоял свое право на жизнь. Продемонстрировал всем, что Россия — страна, с которой нельзя не считаться, что в ней живут люди, способные на подвиги и самоотверженную борьбу за свою Родину.

История имеет свойство повторяться. Вот почему международное сообщество не имеет права забывать уроки Второй мировой войны. Один из важнейших среди них заключается в том, что с абсолютным злом, воплощением которого являются любые идеологии, любые политические движения, основанные на расизме, ненависти, культе насилия, — с этим злом нельзя заигрывать. Не следует питать иллюзий, что его можно использовать в своих интересах. Экстремизм, в какие бы одежды он ни рядился, подобен змее из известной притчи. Рано или поздно она непременно укусит того, кто ее пригрел. Жестокость международного терроризма убедительное тому подтверждение. А ведь еще сравнительно недавно в странах Запада имелись сторонники той точки зрения, что с террористами можно разговаривать и договариваться.

Давно стали крылатыми слова: «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол: он звонит по тебе». Выдающийся американский писатель Эрнест Хемингуэй взял их в качестве эпиграфа к своему роману, навеянному гражданской войной в Испании. Войной, завершившейся установлением в стране фашистского режима. Сказанные тогда слова сейчас вновь актуальны. Мир может оказаться в ситуации, близкой к той, которая привела к трагедии 1939–1945 годов, если и далее будет смотреть сквозь пальцы на деятельность современных ультрарадикальных организаций, в том числе неофашистского толка. Они заметно активизировались в ряде государств Центральной и Восточной Европы, Балтии. Вывод очевиден. Радикализм любых оттенков — угроза для всего человечества. Побороть ее можно только совместными действиями, активным и честным сотрудничеством всех ответственных государств.

Более семидесяти лет прошло со дня Победы. Все меньше остается ее участников и даже тех, для кого военные годы стали частью их детства, юности. Но вот что удивительно: свет Победы не меркнет.

Нынешние и будущие поколения в неоплатном долгу перед всеми, кто отдал свою жизнь за то, чтобы мы, их потомки, жили мирно, свободно, счастливо. У нас нет иного способа быть достойными этих людей, как быть верными заветам павших солдат, носить в душе и сердце память о них.

Победа объединяет всех нас, граждан России, независимо от национальности, вероисповедания, возраста, социального статуса. Объединяет чувством гордости за свою страну, верой в свою силу, в достойное будущее России. Приятно отметить, что праздник Победы отмечается и в странах Содружества, государствах антигитлеровской коалиции, на всех континентах.

Абсолютно неприемлемо, когда о ветеранах вспоминают только накануне Дня Победы. Людей, переживших войну, осталось совсем немного. Пока они с нами, мы должны использовать каждый день, чтобы воздать им должное. За Великую Победу, мирное небо, возможность жить на своей земле.

За портретом Николая II скрывалась комната для голосования

Пять лет назад был учрежден День российского парламентаризма, ежегодно отмечаемый 27 апреля. Именно в этот день в 1906 году начал работу первый созыв Государственной Думы Российской империи

А спустя более чем полвека, в 1992 году, в Таврический дворец вернулись депутаты: он стал штаб- квартирой Межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Впрочем, по залам и коридорам одного из красивейших зданий Петербурга ходят не только депутаты, но и обычные экскурсанты: им рассказывают об истории дворца — о неимоверной пышности балах времен Екатерины II, об упадке при Павле Iи возрождении при Александре I. И конечно же, о полных драматизма временах, когда здесь заседала Государственная дума. А по особым случаям такие экскурсии проводит даже Генеральный секретарь Совета МПА СНГ Алексей Сергеев. Ведь работая в Таврическом дворце, невозможно не полюбить его, не проникнуться духом этого места.

Рожденный революцией

История российского парламента началась во время революционных событий 1905 года: самодержавие решило поделиться частью своих полномочий с избранными представителями народа — депутатами. Сначала Госдума задумывалась как орган «законосовещательный», но уже в Октябрьском манифесте 1905-го Николай IIповелел, чтобы «никакой закон не мог восприять силу» без ее одобрения. В итоге уже самая первая Дума работала как полноценный парламент, то есть орган законодательный.Но перед этим в Таврическом дворце нужно было подготовить помещения. Весь предыдущий век их использовали для проживания знаменитых россиян, присутствие которых при дворе было желательно, а также иностранных вельмож, приезжавших с визитами в Петербург. Потом дворец стал местом проведения крупных международных выставок. А в 1899 году он стал центром пышных торжеств по случаю столетия со дня рождения великого русского поэта Александра

Пушкина. Но для заседания парламента здание все же приспособлено не было, так что потребовалась масштабная реконструкция. Работами руководил архитектор Петр Шестов. Казна выделила ему почти миллион рублей — огромная по тем временам сумма.

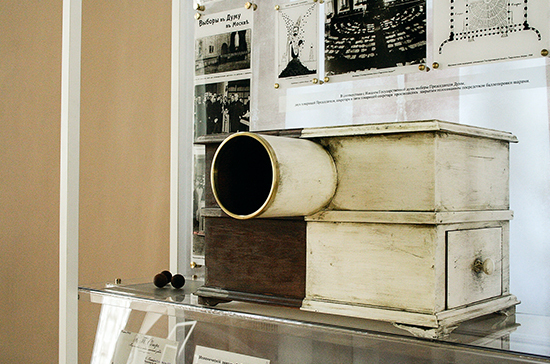

БАЛЛАТИРОВОЧНЫЙ ЯЩИК ФИРМЫ «АЛЕКСАНДР»

БАЛЛАТИРОВОЧНЫЙ ЯЩИК ФИРМЫ «АЛЕКСАНДР»Зал заседаний решили сделать на месте Зимнего сада — одного из самых роскошных и знаменитых в Европе. Вместо редких пород деревьев, ручьев, мостиков, фонтанов и скульптур в саду появились депутатские кресла и трибуна. Но главное: если сад был открытым — от прочих помещений дворца его отделял лишь двойной ряд колонн, а от улицы — прозрачная стеклянная перегородка, то теперь строители возвели настоящие стены. Прекрасная игра с пространством, задуманная архитектором Старовым, исчезла — на первый план вышел функционал.

Изначально стены зала заседаний были светлыми, а кресла — светло-сиреневыми. Но во времена СССР интерьер приобрел красный цвет. Лишь в 2013 году стенам вернули светло-кремовый оттенок. А вот кресла и сейчас малиновые. Но они те самые, исторические, только обивка другая.

Переделывались и другие помещения: покои и гостиные стали превращаться в служебные кабинеты.

- Не обошлось и без воровства, — рассказал Алексей Сергеев. — Уже после начала работы Думы, 2 марта 1907 года, в зале заседаний обвалился потолок — потом выяснилось, что запроектированные деревянные гвозди усохли и перестали держать конструкцию. К счастью, потолок упал ночью и никто не пострадал. Вот только мебель раздавило. И тут оказалось, что кресла не те. Казна заплатила немалые деньги за дубовые, покрытые сафьяном. Делала их известная фабрика Мельцера. А когда кресла раскололись, оказалось, что они из дешевой осины, только сверху покрыты дубовым шпоном.

Ремонт провели быстро, всего за две недели. Все это время парламент заседал в небольшом Купольном зале. А в 1910 году плоский расписанный потолок Думского зала заменили на стеклянный купол.

Сейчас в Думском зале дважды в год проходят пленарные заседания Межпарламентской ассамблеи государств — участников Содружества Независимых Государств. Здесь дважды проводили выездные заседания Совета Федерации ФС РФ. Думский зал — традиционное место проведения пленарных заседаний Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности жизни» и Невского международного экологического конгресса, а также других крупных международных форумов.

«За» — направо, «против» — налево

Когда в 1905 году Зимний сад переделывали под Думский зал, его решили украсить огромным портретом Николая II. Заказали его Илье Репину. Художник быстро справился с задачей, и казна заплатила ему в качестве гонорара баснословную сумму — три тысячи рублей. Картину установили за трибуной и местами для руководства Думы. Но она была не только украшением, но и выполняла функцию ширмы: за полотном скрывалось небольшое помещение для баллотировок — так в то время называли голосование. Правда, им пользовались, только когда голосование было тайным.

В то время еще не было ни кнопок, ни электронных систем, а печатать каждый раз бюллетени — дорого и хлопотно. Поэтому купили специальные аппараты — баллотировочные ящики фирмы «Александр». Эти конструкции уже прекрасно зарекомендовали себя в парламентах других стран, и в Петербурге решили не изобретать велосипед, а взять пример с Запада. Аппарат представлял собой коробку с двумя отделениями и трубой посередине. Одна сторона была выкрашена светлой краской, другая — темной. Каждый депутат получал небольшой деревянный шарик, просовывал руку в трубу и бросал шар влево или вправо. Кинул его в светлую половину — значит проголосовал «за», в темную — значит «против». Затем количество шаров считали и объявляли решение.

Открытые голосования проводили иначе — и тут единых правил не было. Иногда решение принимали поднятием рук, иногда вставанием, иногда — «ногами»: депутаты выходили в двери справа или слева от трибуны.

По собственным правилам

Первое заседание Госдумы состоялось 27 апреля 1906 года — с 2012 года эту дату в России и отмечают как День парламентаризма. За 11 лет было четыре депутатских созыва — какие-то проработали совсем мало, как, например, первый, просуществовавший всего 72 дня. А полный срок, все отведенные пять лет, проработал лишь третий созыв.И все же первый день работы Думы был особым. Торжества охватили весь Петербург, город был украшен, будто в государственный праздник. Повсюду были цветы, флаги, бюсты Николая II. Для самодержца даже специально доставили из Москвы царские регалии — корону Российской империи, державу и скипетр. Правда, увидеть это довелось не всем депутатам: только 499 из 524 человек доехали до Петербурга. 25 народных избранников с Дальнего Востока, Камчатки, Якутии так и не добрались до Таврического дворца: пока они ехали, император успел распустить парламент.

В ХОРОШУЮ ПОГОДУ РАБОТА ШЛА И В ТАВРИЧЕСКОМ САДУ

В ХОРОШУЮ ПОГОДУ РАБОТА ШЛА И В ТАВРИЧЕСКОМ САДУНо и те депутаты, что участвовали в торжествах, умудрились подпортить праздник. На большой прием в Зимний дворец они заявились в нарочито будничной одежде, в то время как придворные надели парадные мундиры, а дамы — свои лучшие платья, украшенные бриллиантами.

«Вся правая половина от трона была заполнена мундирной публикой, членами Государственного совета, Сената и государевой свитой, — написал в своем дневнике тогдашний министр финансов Владимир Коковцов. — По левой стороне в буквальном смысле слова толпились члены Государственной думы и среди них — ничтожное количество людей во фраках и сюртуках, подавляющее же большинство их, как будто нарочно демонстративно занявших первые места, ближайшие к трону, были в рабочих блузах, косоворотках, за ними толпа крестьян в самых разнообразных костюмах».

После торжественного молебна депутаты отправились в Таврический дворец пешком, по набережной Невы. Повестка дня первого заседания содержала всего один пункт: выборы председателя Госдумы. Им стал представитель партии конституционных демократов, профессор права Сергей Муромцев. Тот сразу показал, что Дума будет играть по своим правилам: вместо того чтобы закрыть заседание и отправиться на праздничный обед, спикер предоставил слово своему однопартийцу Ивану Петрункевичу. Это оказалась первая серьезная атака на правительство: парламентарий яростно призвал к амнистии всех политзаключенных.

Все свое

Для депутатов Государственной думы в Таврическом дворце было все, что только могло понадобиться для плодотворной и комфортной работы. Разумеется, там обустроили кабинеты и залы для заседаний фракций и переговоров. Здесь были свой ресторан — кстати, один из самых роскошных в Петербурге! — своя почта с телеграфом, медпункт, библиотека.Работу парламента обслуживали 260 человек. Десять из них обладали особыми правами — это были приставы. Они следили за порядком: только им разрешалось прикасаться к депутатам, а скажем, полиция не могла трогать руками народных избранников. Приставы обеспечивали и пропускной режим. Впрочем, в то время Государственная дума была вполне доступным для публики местом. Для зрителей даже оборудовали места на втором этаже Думского зала — «на антресолях». И кстати, антресолями они называются до сих пор — они прекрасно сохранились, и даже деревянные откидывающиеся скамьи стоят на своих исторических местах.

Рабочий день парламентария в то время составлял 11-12 часов в сутки. Депутаты сильно уставали и, чтобы они могли отвлечься от государственных дел, для них устроили зоны отдыха. Некогда самый большой бальный зал Европы — Екатерининский зал — теперь стал местом для прогулок между заседаниями. Там можно было попить чай и легко перекусить.

В красивых коридорах, еще при князе Потемкине отделанных яшмой, малахитом и агатом, поставили банкетки, чтобы народные избранники могли присесть и побеседовать друг с другом или с посетителями. Но в хорошую погоду все шли на улицу, в Таврический сад. Часть этого парка отгородили для депутатов. Там стояли столики с легкими стульями, и там парламентарии общались, готовили документы, принимали ходоков и даже проводили собрания фракций и заседания комиссий. Летом на улице располагались и открытые буфеты с бутербродами, выпечкой, лимонадами и пивом.

Фразы для истории

В Таврическом дворце взошла политическая звезда многих выдающихся деятелей начала ХХ века — Родзянко, Милюкова, Гучкова, Пуришкевича, Керенского. В своих зажигательных выступлениях они сполна проявили полемический дар. Но иногда их заносило. Так, однажды разбушевавшегося Пуришкевича приставам пришлось выносить из зала заседаний на руках.Перед депутатами неоднократно выступал Столыпин. Парламентариев он, правда, недолюбливал, но вида не показывал. Так что держался корректно, докладывал спокойно. Ни один мускул на его лице не дрогнул, даже когда представитель партии кадетов Федор Родичев в своей речи назвал виселицы «столыпинским галстуком». Премьер- министр просто встал и вышел из зала. Но едва заседание закончилось, Родичев получил от Столыпина вызов. Стреляться предлагалось немедленно.

Но дуэль не состоялась: Родичев предпочел извиниться перед царским вельможей, заверив его, что имел в виду совсем другое. Премьер- министр кивнул и вышел, не подав депутату руки. Инцидент был исчерпан, а вот выражение «столыпинский галстук» с тех пор стало крылатым.

Впрочем, это не единственная фраза, произнесенная в стенах Таврического дворца, а потом попавшая во все учебники истории. Уже после Февральской революции, 4 июня 1917 года, когда вместо Госдумы во дворце заседал I Всероссийский съезд Советов, родилось легендарное ленинское «Есть такая партия!».

Впрочем, именно этих слов Ленин не говорил. Дело в том, что накануне председатель Петросовета Ираклий Церетели обратился к делегатам: «Есть ли сегодня партия, которая бы рискнула взять власть в свои руки и принять на себя ответственность за будущее России?» Назавтра Ленину дали 15 минут на выступление, он вышел на трибуну и, напомнив вопрос Церетели, тут же на него и ответил: «Есть!» Это уже потом журналисты дописали остальные слова, чтобы читателям было понятнее. А в 20-30-е годы появились воспоминания участников съезда, в которых упоминалась другая версия: мол, Ленин, отвечая Церетели, прокричал эту фразу с места, свесившись через перила галереи для зрителей.

Еще одна легендарная фраза — «Караул устал» — прозвучала 5 января 1918 года, когда в Таврическом дворце собралось на свое первое и последнее заседание Учредительное собрание. Совсем недавно прогремела Октябрьская революция, власть оказалась в руках большевиков, и делиться ею они не собирались. Так что дворец заполнила их охрана: по коридорам громко топали матросы, обвязанные пулеметными лентами. Они с ухмылкой комментировали выступления в Думском зале, издевались над народными избранниками, а порой даже в шутку наводили на них заряженные винтовки.

Учредительное собрание заседало весь день и всю ночь: делегаты понимали, что стоит им выйти из дворца, обратно их могут не пустить. Так что они предпочли не есть, не спать, но не расходиться, пока не исчерпают всю повестку. И тогда под утро большевики просто покинули зал заседаний, сорвав кворум. Но делегаты все равно отказывались идти по домам. Посовещавшись в Министерском павильоне, большевики во главе с Лениным решили провести силовую акцию.

Выполнить эту миссию поручили начальнику охраны дворца, матросу Анатолию Железнякову. Он с маузером на боку заявился в Думский зал, направился прямиком к председательствовавшему эсеру Виктору Чернову и положил ему на плечо свою тяжелую руку. Стенограмма сохранила слова матроса: «Прошу прекратить заседание! Караул устал и хочет спать». Чернов возмутился: «Да как вы смеете? Кто вам дал право?» Из зала закричали: «Мы обойдемся и без караула». Но матросы уже принялись выталкивать делегатов винтовками в спины. А на следующий день Таврический дворец уже окружили войска, и двери его были заколочены…

«День российского парламентаризма — сравнительно новая памятная дата в российском календаре. Она появилась в 2012 году по инициативе руководителей двух палат Федерального Собрания Российской Федерации — Валентины Матвиенко и Сергея Нарышкина, — отмечает Алексей Сергеев. — За годы существования Думы, вплоть до 1917 года, в Таврическом дворце работали депутаты четырех созывов. Мы в Межпарламентской ассамблее СНГ считаем себя своего рода наследниками той исторической Думы. День российского парламентаризма — это повод проанализировать развитие представительной власти в России, государствах СНГ, задуматься, как совершенствовать формы демократии и посмотреть, как за эти 110 лет зрело гражданское общество в нашем государстве».

Автор: Александр Горелик, "Парламентская газета", 27 апреля 2017 года

Встреча Президента РФ В.В.Путина с членами Совета законодателей

Владимир Путин встретился с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании. Мероприятие по традиции состоялось в Таврическом дворце и приурочено ко Дню российского парламентаризма, отмечаемому в России 27 апреля.

* * *

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Наша встреча проходит в преддверии Дня российского парламентаризма, и я хочу искренне поздравить вас с этим праздником.

Совет законодателей снова собрался здесь, в Таврическом дворце, историческом дворце, где 111 лет назад начала свою работу первая Государственная Дума России.

Традиция проводить заседания именно здесь символизирует историческую преемственность в парламентской деятельности. Это очень важно, потому что у органов народовластия в нашей стране был очень непростой путь становления и развития.

Создана устойчивая система, отвечающая современным критериям парламентаризма: от Федерального Собрания до региональных парламентов и муниципальных советов.Сегодня создана устойчивая система, отвечающая современным критериям парламентаризма, активно работают органы законодательной и представительной власти всех уровней: от Федерального Собрания до региональных парламентов, которые вы представляете, и муниципальных советов.

И главное, что в нашем обществе утверждается уважение к парламентской деятельности, к представительному органу власти на местах, в регионах, в стране в целом.

Совет законодателей создавался прежде всего для анализа лучших региональных практик, обмена опытом и выработки эффективных законодательных решений.

Здесь обсуждаются самые разные вопросы, и вы не ограничиваетесь теми, которые актуальны только для жителей того или другого региона страны. Вы выходите на общие, общегосударственные проблемы, знаю это по опыту предыдущих встреч, предлагаете свои законодательные рекомендации и одновременно берёте на вооружение достигнутый положительный опыт своих коллег. Это очень хорошая, надёжная и востребованная площадка.

С каждым годом Совет набирает силу. Мы видим, что его работа полезна и для федеральных, и для региональных законодателей. Вы уже многое сделали для совершенствования законотворческого процесса, для повышения правотворческой культуры. Однако – и это мы с вами тоже хорошо знаем – не все проблемы ещё решены.

Пока не удалось достичь комплексного, системного подхода к созданию и к корректировке законодательной базы. Законопроекты далеко не всегда имеют глубокую всестороннюю проработку. Недостаточно учитываются научные и экспертные оценки; не изжита, к сожалению (собственно говоря, это отчасти только ваша вина, это вина и ваших коллег из исполнительных органов власти), спешка, необоснованная штурмовщина и даже суета. Почему я говорю, что это взаимная вина: это связано с тем, что жизнь преподносит всё новые и новые задачи, они очень часто возникают неожиданно.

Пока не удалось достичь комплексного, системного подхода к созданию и к корректировке законодательной базы. Законопроекты далеко не всегда имеют глубокую всестороннюю проработку.И конечно, законодательные органы и сами хотят побыстрее сформулировать правила поведения в той или иной ситуации, которая складывается в обществе в регионе или в стране в целом, но и исполнительная власть часто подталкивает: быстрее, быстрее, быстрее. Но мы вместе рассуждаем примитивным образом: чем быстрее принять законы, тем лучше, а уже потом мы что-то добавим, скорректируем. Эти корректировки, бывает, продолжаются потом годами – и до десятка и больше всяких поправок. Отсюда немало проблем и сбоев в правоприменительной практике.

Обеспечение стабильности и предсказуемости законодательства остаётся одной из ключевых задач. Определённая сложность её решения состоит в том, что нужно постоянно учитывать запросы и потребности общества, граждан.

Власть и законодательная, и исполнительная работает для людей, служит им. И нужно обладать высоким профессионализмом, чтобы принимать законы, которые востребованы обществом и гармонично вписываются в общую систему законотворческого процесса, в законодательную базу.

Вашему Совету удаётся сдерживать многие из неуместных, ошибочных или избыточных законодательных инициатив. Но полагаю, что это направление работы должно быть многократно усилено, и не только в процессе заседаний Совета, но и на местах в повседневной деятельности.

Конечно, всем хочется выглядеть прилично, всем хочется принимать решение, от которого завтра манна небесная посыплется, но она не посыплется, этого чуда не произойдёт. Решения должны быть выверенными, они должны быть основанными на реалиях, на наших возможностях и потребностях общества.

Добавлю, что нужно как можно чаще встречаться с людьми, разговаривать с ними, понимать их позицию. Это касается любых вопросов, по которым необходимо принимать решение. На одном из них хотел бы остановиться.

Нужно как можно чаще встречаться с людьми, разговаривать с ними, понимать их позицию. Это касается любых вопросов, по которым необходимо принимать решение.2017 год – это, как известно, Год экологии в нашей стране. Напомню также, что определена и масштабная цель – поэтапный переход России к модели экологически устойчивого развития. В связи с этим в нашей повестке дня целый ряд проблем: это и кардинальное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу, утилизация отходов и решение вопросов энергосбережения, благоустройства городов и сёл.

Всё это требует от законодателей регионов внимательного, самого внимательного отношения к природоохранной тематике и, конечно же, советоваться с жителями, со структурами гражданского общества, но и с деловыми сообществами тоже, с деловыми объединениями. Это, знаете, задача такая, две стороны медали: с одной стороны, и производство не хочется, нельзя придавить необоснованными требованиями; с другой стороны, вечно нельзя оставаться в рамках старых норм, которые сдерживают само производство и усугубляют окружающую среду, ухудшают среду проживания для людей. Вопросы экологии касаются всех, и решать их нужно всем миром.

В заключение хотел бы поздравить вас с приближающимся нашим главным праздником – с Днём Победы. Подготовка к нему идёт полным ходом. У регионов сейчас много задач, а самая главная из них – своевременно устранять проблемы, которые могут возникать у ветеранов. Каждый из них должен быть окружён постоянной заботой. Не сомневаюсь, что праздничные майские дни везде пройдут достойно, на самом высоком уровне.

Благодарю вас за внимание.

В.Матвиенко: Уважаемый Владимир Владимирович! Вячеслав Викторович! Уважаемые коллеги!

Владимир Владимирович, прежде всего хочу Вас поблагодарить за уже ставшие традицией Ваши встречи в канун Дня парламентаризма с членами Совета законодателей. Для нас это имеет огромное значение. Это возможность лидерам региональных парламентов напрямую задать вопросы, пообщаться с Вами, услышать Ваши подходы, Ваше видение.

Кроме того, такие встречи имеют и практическую составляющую. По итогам наших встреч Вы подписывает всегда перечень поручений, которые неукоснительно выполняются.

Приведу один пример. На прошлой нашей встрече Председатель парламента Камчатского края поднял вопрос о необходимости принять закон о регистрации рыбодобывающих компаний, занимающихся прибрежным ловом, на территории субъектов Российской Федерации, где они этим уловом занимаются. Это, наверное, по скорости единственный такой случай, когда 3 июля Вы уже подписали закон, который ввёл это правило. Это играет огромную роль для дальневосточных регионов, потому что это рабочие места, это налоги в бюджеты, это упорядочение всей этой деятельности под контролем субъектов. Таких примеров я могла бы сегодня привести много.В этом году Совету законодателей исполняется пять лет. Срок небольшой, но можно уже уверенно сказать, что это очень влиятельный, очень полезный и нужный орган Федерального Собрания. Мы вместе координируем законотворческую работу между федеральными и региональными законодателями.

Мы учитываем мнение региона в нашем законотворческом процессе, это очень важно. Председатели региональных парламентов включены в эту работу активнейшим образом. Это стало хорошим системным лифтом для продвижения региональных законодательных инициатив в федеральную повестку.

У нас идёт постоянный диалог между федеральными и региональными законодателями, что является крайне важным для укрепления федеративных отношений. В том числе в рамках Совета законодателей у нас отлажено плотное взаимодействие Государственной Думы и Совета Федерации, у нас нет никаких разногласий, мы часто спорим, что-то доказываем друг другу, но всегда внимательно прислушивается к мнению друг друга и конечном итоге находим компромиссное решение, которое выражается в том или ином законе.

Сегодня очевидно, что ответственность за эффективное экономическое и социальное развитие регионов в равной степени лежит как на губернаторах, правительствах, органах исполнительной власти, так и на региональных парламентах и их председателях. Там, где это понимают, там, где налажено конструктивное взаимодействие губернатора, регионального парламента, где есть уважительное отношение к депутатам, учёт их мнений, позиций, а парламенты состоят из разных депутатов, разных партий, разных движений, – в таких регионах, как правило, и результаты существенно выше. А главное, создаётся благоприятная атмосфера и для бизнеса, и для инвесторов, и более стабильная в целом ситуация в регионах.

Пример, который Вы подаёте, регулярных встреч с руководителями региональных парламентов – я думаю, и некоторые губернаторы к этому опыту прислушаются и будут более активно взаимодействовать с региональными парламентами.

Прошлый год был, можно сказать, знаковым в плане развития региональной политики. По Вашему поручению прошло заседание Совета Безопасности, перед которым Вы провели лично сами целый ряд таких установочных совещаний. В итоге во исполнение решений Совета Безопасности, Ваших поручений утверждены новые Основы государственной региональной политики до 2025 года, уже современные, адаптированные к новым реалиям.

Правительством утверждён план мероприятий по реализации этих основ, дано поручение Правительству ежегодно представлять Президенту доклад о реализации основ региональной политики, экономического и социального развития регионов и также информировать верхнюю палату, палату регионов, ежегодно о результатах экономического и социального развития для диалога в верхней палате.Для Совета Федерации укрепление федеративных отношений, создание условий для выравнивания диспропорции регионов в экономическом и социальном развитии – это для нас главный приоритет, как для палаты регионов.

Сегодня на Совете законодателей одним из пунктов нашей повестки станет рассмотрение отчёта о состоянии и основных направлениях совершенствования российского законодательства в сфере государственной региональной политики в Российской Федерации.

Это нам поручение Совета Безопасности. Этот отчёт подготовлен совместно обеими палатами: Советом Федерации, Государственной Думой. В нём приняли участие руководители всех региональных парламентов, региональные парламенты.

Нам кажется, что этот документ добротный, но после обсуждения сегодня на Совете законодателей мы его ещё уточним, доработаем и до 30 мая, как положено, представим Вам в плане выполнения решений Совбеза. Для нас по теме региональной политики этот документ станет такой дорожной картой на ближайшие годы. Есть что совершенствовать, есть над чем работать. Этот процесс пока в полном объёме не завершён.

Владимир Владимирович, в октябре этого года в Санкт-Петербурге состоится важное международное парламентское событие: пройдёт 137-я сессия Межпарламентского союза. Это один из самых старейших, вернее – самый старейший международный парламентский форум, в состав которого входят национальные делегации 173 государств.

Хочу ещё раз Вас поблагодарить за то, что Вы поддержали эту идею. Нам было очень приятно на сессии Межпарламентского союза убедиться, что абсолютное большинство национальных делегаций поддержали идею проведения 137-й ассамблеи в России. Это оценка и уже опыта, и поддержка парламента России, и конечно, отношение к нашей стране.

Вашим распоряжением уже создан организационный комитет. Хочу поблагодарить всех руководителей федеральных органов власти, хочу поблагодарить губернатора Санкт-Петербурга Георгия Сергеевича Полтавченко. Мы очень активно ведём уже подготовительную работу, хотим провести на самом высоком уровне это событие, принять гостеприимно наших гостей.

Мы предложили такую позитивную, созидательную, неконфронтационную, объединительную повестку. И уверена, что все национальные делегации, которые приедут, увидят своими глазами Россию, Санкт-Петербург и услышат из первых уст приоритеты нашей внешней политики, внутренней политики, то, как Россия отстаивает те или иные интересы в мире.

Кроме того, у нас возникла идея на этой ассамблее принять решение, обращение к Организации Объединённых Наций об утверждении Международного дня парламентаризма. Если открыть календарь ООН, там и День сурка есть, чего только там нет, но Международного дня парламентаризма нет. Мне кажется, что в мире, и особенно в нынешних условиях, роль органов законодательной и представительной власти очень востребована и растёт авторитет парламентов мира. И будет правильно, если Организация Объединённых Наций в свой календарь памятных почётных дат внесёт Международный день парламентаризма. Мы, Федеральное Собрание и Межпарламентская ассамблея, с такой идеей выступили и уверены, что нас поддержат.

Спасибо большое.В.Володин: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемая Валентина Ивановна! Уважаемые коллеги!

Одним из приоритетов работы Совета законодателей при Федеральном Собрании является придание нашей законодательной базе больше стабильности и системности, повышение её качества законотворчества и эффективности правоприменения.

Важность этой работы была только что подчёркнута в выступлении Президента Российской Федерации. Для решения этих задач необходимо тесное взаимодействие Федерального Собрания с законодательными собраниями регионов, с Правительством Российской Федерации, диалог и координация.

В этой связи хотелось бы сказать о тех шагах, которые уже сделаны, мы их реализовали за последнее время в данном направлении, а также внести ряд предложений, которые мы уже предварительно обсуждали с коллегами в ходе президиума Совета законодателей.

Первое. Ключевой задачей является систематизация практики внесения изменений в действующие кодексы. В связи с этим Государственной Думой в конце прошлого года было одобрено положение, согласно которому любые поправки в Гражданский кодекс могут приниматься только в виде отдельных законов, а не поправок ко второму чтению в другие, зачастую не связанные с этим, законопроекты. Аналогичная норма уже действует в отношении Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов, а также заработает в ближайшее время и в отношении Кодекса об административных правонарушениях.

Второе. Качество законов и эффективность их применения в значительной степени зависит от сроков принятия нормативно-правовых актов. В этой области, Владимир Владимирович, мы на предыдущем заседании Совета законодателей говорили о том, что есть законы, которые на протяжении двух лет, трёх лет, года лежат на полках, не могут быть реализованы, потому что нет нормативной базы, которая бы позволила их уже реализовать, при этом эти акты не выпускаются.

В связи с этим достигнута договорённость с Правительством о предоставлении к третьему чтению информации о подготовке проектов подзаконных актов. Это должно повысить качество принимаемых решений, ускорит их реальное исполнение. Соответствующие поправки по итогам диалога с Правительством Российской Федерации внесены не только в регламент Государственной Думы, но и в Правительство Российской Федерации.

Учитывая, что ранее эта норма была рекомендательная, а не обязательная, сейчас мы договорились об этой синхронности в работе. Считаем, что многие вопросы можно будет снять именно в связи с тем, что ритм этой работы будет ориентирован на то, чтобы к третьему чтению закона проекты нормативных актов были бы подготовлены. Тогда закон, который принимается Государственной Думой, практически будет сопровождаться изданием подзаконных актов.

Третье. Ещё один принципиальный вопрос – это практический эффект, который оказывает законопроект после того, как вступает в силу. Очень важно, чтобы депутаты на всех уровнях обсуждения и принятия уже новых законов могли полноценно оценить все последствия принимаемых решений.

На сегодняшний день пока прогнозировать, как скажется закон, особенно если говорить о депутатских инициативах, у нас не получается. Потому что не было полноценной оценки, регулирующей воздействие законопроектов, а законодательные инициативы депутатов составляют практически 50, а то и больше, от количества в целом рассматриваемых законопроектов.

В этой связи Государственная Дума провела переговоры, диалог с Правительством, и достигнута договорённость запрашивать оценку регулирующего воздействия по ключевым законопроектам, которые имеют большую социальную значимость и влияют на деловой климат.

Четвёртое. Важно, чтобы Совет законодателей более эффективно помогал региональным парламентам продвигать свои законодательные инициативы, был реальным законодательным лифтом. Учитывая, что у нас порядка где-то всего 10–11 процентов законодательных инициатив идёт от региональных парламентов, эта цифра на самом деле такая небольшая не по той причине, что нет инициатив, а по той причине, что нет проработанности законопроектов, нет, как правило, необходимых в том числе оформлений документов. Зачастую по формальному принципу, а не по ценности содержания эти законодательные инициативы уходят на отклонение. Поэтому нам крайне важно сейчас в рамках Совета оказывать поддержку нашим региональным коллегам. И за счёт оказания этой помощи, считаем, можно будет большее количество региональных инициатив поддерживать уже на федеральном уровне, потому что они будут более подготовленный, более проработанный носить характер. И коллеги будут знать о них и тем самым будут оказывать поддержку.

Пятое. Не секрет, что одни из самых качественных законопроектов с точки зрения проработки, оформления, законченности поступают в Государственную Думу от Президента Российской Федерации и от Правительства. Это связано в том числе с тем, что при подготовке этих законопроектов используется солидная экспертная база министерств, ведущих экспертных центров, вузов страны. И они действительно в плане подготовки и в плане проработанности на голову выше, чем законодательные инициативы, – это объективная картина – чем те инициативы, которые готовятся и депутатами, и членами Совета Федерации, и, как уж говорил, региональными парламентами. Наша задача сделать так, чтобы законодательные инициативы депутатов носили не менее проработанный характер. Часто к нам на рассмотрение поступают очень важные для граждан страны законодательные инициативы, но мы вынуждены, как я уже говорил, их отклонять только потому, что они плохо проработаны или оформлены недолжным образом.

В этой связи, Владимир Владимирович, хочу от имени моих коллег сказать Вам слова благодарности за поддержку инициативы Государственной Думы по созданию центра законотворчества как института правовой поддержки депутатских законодательных инициатив, их правовой проработки и подготовки к внесению в Государственную Думу. И если Вы поддержите, этот центр мог бы оказывать правовую поддержку не только депутатам Государственной Думы, но и членам Совета Федерации, региональным законодателям.

В этой связи у нас появится возможность также готовить законопроекты, которые будут более подготовлены, проработаны, и привлекать экспертов, которые будут нам помощниками. И конечно, у нас законодательный процесс будет более системно выстроен, и мы надеемся, что это однозначно повлияет на качество, в целом, принимаемых законов.

Уважаемый Владимир Владимирович! Предлагаем более активно привлекать субъекты Федерации, использовать возможность Совета законодателей в обсуждении и проработке важнейших решений в области экономики, социальной политики, регионального развития. Например, в настоящее время регионы активно переходят к адресной модели предоставления социальных льгот и определения их объёма исходя из критериев нуждаемости. Однако сейчас в каждом из них по-разному трактуют критерий нуждаемости и статус той или иной льготы. В результате подчас складывается ситуация социального неравноправия для граждан из одной и той же льготной группы, но проживающих в разных, пусть даже и соседних, регионах.

В этой связи важно организовать обсуждение этой проблемы на площадке Совета законодателей и в ходе мониторинга и анализа ситуации в регионах вырабатывать более единообразные нормы для различных льготных категорий граждан. Эти и другие вопросы мы планируем обсудить сегодня на Совете законодателей.

Уважаемый Владимир Владимирович! Признательны Вам за то внимание, которое Вы постоянно уделяете Совету законодателей и развитию парламентаризма в России, потому что для нас это действительно очень важно, и мы чувствуем эту поддержку.

В.Путин: На один момент хотел бы обратить внимание. Представление Правительством подзаконных актов вместе с самим законопроектом – это дело правильное, но здесь нужно быть тоже внимательным. Это касается, наверное, и региональных парламентов, потому что ещё всё-таки не совсем ясно, каков будет окончательный вид самого закона. Ведь в ходе обсуждения, несмотря на пожелания исполнительных органов власти, депутаты очень часто вносят свои предложения, поправки. По каким-то параметрам, по каким-то вопросам необходимо заранее иметь подзаконные акты, потому что иначе, как Вячеслав Викторович сказал правильно, мы с вами хорошо это знаем, потом откладывается исполнение закона, неизвестно на какой срок.

Повторяю, не всегда возможно весь пакет подготовить подзаконных актов, потому что неясно, каков же будет окончательный вариант этого закона. Поэтому здесь нужно творчески к этому подходить.

В.Володин: Владимир Владимирович, понимая это, мы предложили вариант, что вносится не пакет соответственно нормативных актов, а информация о готовности проекта этого пакета. То есть это не окончательный вариант, но во всяком случае уже проекты, как видит Правительство, у них должны быть после второго чтения, между вторым и третьим чтением. То есть у них такая возможность есть.

В.Путин: Мы понимаем друг друга. Хорошо.

Сергей Анатольевич, пожалуйста, Тверская область.С.Голубев: Уважаемый Владимир Владимирович! Валентина Ивановна! Вячеслав Викторович!

Тверская область, как известно, пристоличный регион, и поэтому есть острый вопрос – это проблема притока мигрантов. Естественно, что это влияет и на рост экстремизма, и на угрозу распространения преступности, нелегальной экономики.

На региональном уровне мы пытаемся найти выход из ситуации, в частности по инициативе губернатора были урезаны квоты для иностранной рабочей силы, был принят областной закон, который резко повысил стоимость патента до пяти тысяч рублей. У нас по 22 видам деятельности существует запрет для работы мигрантов, по шести – ограничения.

Тем не менее проблема остаётся. Буквально несколько дней назад у нас Тверское УФСБ с Росгвардией пресекло деятельность группы лиц, которые за три года фиктивно поставили на учёт полторы тысячи человек.

Поэтому предложения, которые, по всей видимости, должны оказать сдерживающий эффект, состоят в следующем. У нас есть понятие фиктивной постановки на учёт в жилых помещениях. При этом обычно такая фиктивность выявляется в ходе проверок. Тем не менее без проверок ясно, что на 20 квадратных метрах 100 человек же проживать не могут в реальности, поэтому здесь имело бы смысл ввести учётную норму. Скажем, если на одного иностранного гражданина приходится менее пяти квадратных метров жилой площади, то просто запрещать постановку на учёт. Это сыграло бы роль, скорее всего, и в плане приостановления коррупционных рисков, это, скорее всего, помогло бы нам разобраться с хостелами, через которые большое количество мигрантов проходит. Там вообще неограниченное количество лиц можно поставить на учёт. И эта норма могла бы действовать автоматически.

Второе предложение. Не пора ли нам вообще запретить постановку на учёт по месту нахождения организации? Потому что, пользуясь такой уловкой, те же самые хостелы вообще неограниченное количество людей могут поставить на учёт.

И третье. По аналогии с той нормой, которая уже существует, ввести в Уголовном кодексе ответственность за фиктивную постановку на учёт в нежилых помещениях, потому что такая проблема сейчас является актуальной.

Если Вы поддержите, то Совет законодателей готов разработать соответствующую инициативу.

В.Путин: Давайте подумаем. Каждая из этих мер, Вами предложенных, весьма чувствительная. Безусловно, эта вся проблема требует нашего постоянного внимания и совершенствования механизмов ограничения граждан Российской Федерации от недобросовестных людей, функционирующих в этой сфере, в защите их законных интересов на рынке труда, на предоставление социальных услуг, которое, конечно, ставится под сомнение с учётом тех проблем, которые порождаются большим количеством приезжих, как, скажем, в Вашем регионе.

С другой стороны, мы знаем вопросы и проблемы экономики, которые нуждаются в притоке рабочей силы. Это всё очень чувствительные, очень важные вопросы, которые требуют постоянного, как я сказал, внимания и проработки каждого из этих предложений. Но они рабочие, все их можно проработать и над всеми можно потрудиться.Спасибо большое. Валерий Фёдорович, пожалуйста, Камчатский край.

В.Раенко: Уважаемый Владимир Владимирович! Валентина Ивановна! Вячеслав Викторович!

Прежде всего примите слова благодарности за своевременно принятие меры в наведении порядка в рыбной отрасли. Именно на этой площадке мы рассматривали вопросы и дрифтерного лова, и регистрации рыбодобывающих компаний в местах освоения квот, о чём говорила Валентина Ивановна. Благодаря Вашим поручениям, Владимир Владимирович, те вопросы, те проблемы, которые не решались на протяжении ряда лет, слава богу, решены.

Как результат, уже могу доложить, 2016 год – рекордный вылов биоресурсов за последние несколько десятилетий, 1 миллион 100 тысяч тонн. А так как ни одна рыбодобывающая компания не ушла из региона, бюджет Камчатки получил дополнительных налогов три миллиарда. Это реальные шаги. Спасибо большое.

Сегодня мы рассматриваем вопрос совершенствования парламентского контроля. Хотел бы остановиться на одной из важных составляющих парламентского контроля – на внешнем финансовом контроле, вернее – на реализации тех контрольных и экспертно-аналитических материалов, которые мы направляем в силовые структуры.

Просим Вас обязать правоохранительные органы информировать контрольно-счётные палаты по рассмотрению и результатам тех материалов, которые направляются в их адрес, ровно так, как это делается сейчас на федеральном уровне.

Также просим дать возможность региональным парламентам заслушивать территориальные подразделения федеральных структур по тем или иным вопросам. Почему? Потому что наш пример. Камчатка – рыбный край. Контроль за этой отраслью ведут и Федеральное агентство по рыболовству, и ФСБ, и целый ряд соответствующих федеральных структур. Мы не претендуем на контроль за деятельностью этих структур, но знать положение в главной отрасли экономике нашего края и своевременно принимать меры, если ведётся разработка, какие-то нарушения есть, думаю, что это наша задача.

В.Путин: Извините, пожалуйста. Ещё раз повторите. Что Вы предлагаете?

В.Раенко: Предлагаем дать возможность парламентам приглашать и заслушивать по тем или иным вопросам наши территориальные подразделения федеральных структур.

В.Путин: Абсолютно правильно, согласен, сразу могу сказать.

В.Раенко: И ещё одна проблема. Эта проблема касается малочисленных муниципальных образований. Здесь тот же финансовый контроль, но Бюджетным кодексом закреплено, что этот контроль должны осуществлять только муниципальные контрольно-счётные палаты, именно муниципальные.

Наши примеры, нашей Камчатки, да и многих северных территорий, когда несколько сотен проживают в муниципальном образовании. Есть ли смысл создавать там контрольно-счётный орган, да и из кого? Поэтому здесь, думаю, что можно дать на выбор решать муниципалитетам: или сами они будут осуществлять контроль, или передать полномочия региональной палате, регионам. Он будет и эффективнее, наверное, и, в общем-то, пользы больше принесёт.

И в заключение. Мы, безусловно, поддерживаем те новые подходы в работе Совета законодателей, которые озвучены Вячеславом Викторовичем.

В.Путин: Спасибо большое.

Первые два вопроса совершенно точно можно и нужно реализовывать. Это касается информирования правоохранительными органами тех контрольных инстанций, которые посылают материалы. Они должны знать, что там происходит, не как в помойку должно всё это уходить, естественно.

И второе предложение очень правильное.

Третье тоже, наверное, можно проработать. Это конкретный вопрос распределения различных компетенций. Но в целом, наверное, нужно посмотреть.

В.Путин: Пожалуйста, кто-то ещё, может быть? Прошу Вас.А.Мачнев: Уважаемый Владимир Владимирович!

В недавней нашей истории, в 1990-е годы, большая часть российской экономики работала в тени, но никто не говорил о коррупции. Мы видели, как запускались руки в государственные карманы, но никто не принимал меры или просто не хотел. Теперь ситуация в корне изменилась.

Мы сегодня видим, что борьба с коррупцией – это не однодневная акция, а чёткая и выверенная линия государства. Действительно, это налагает особую ответственность на нас в регионах, потому что дело это всех и каждого, иначе справиться крайне сложно.

Такой пример. Для нас крайне важны государственные проекты, они стимулируют экономику. Государство направляет ежегодно на эти цели огромные бюджетные средства. Но насколько рачительно они используются и какова здесь коррупционная составляющая, думаю, однозначного ответа дать трудно.

Владимир Владимирович, на одном из заседаний Совета Вы очень чётко определили принцип антикоррупционной государственной политики: это неотвратимость наказания. Знаю, что в недрах Государственной Думы, в Совете Федерации ведётся законопроектная работа в этом направлении. Считаю, что ответственность, уголовная ответственность перед расхитителями всех мастей должна быть усилена.

В своём недавнем Послании Президент Российской Федерации обратил внимание на то, что борьба с коррупцией не должна превращаться в информационное шоу. Думаю, каждый сидящий в этом зале подпишется под этими словами.

Ведь в то время, когда ведётся кропотливая, каждодневная, черновая, порой не совсем оценённая работа, отдельные люди или группы людей используют конкретные факты для того, чтобы устроить информационный бум и заработать на этом политические дивиденды, а зачастую не просто политические, но и материальные.

Мы видим, как появляются псевдоборцы различного толка в интернет-пространстве, в средствах массовой информации. Для них важно утопить суть вопроса в словоблудии и увести население от реальных задач по обузданию коррупции.

Думаю, что нам надо более чётко, более детально проводить разъяснительную работу с населением о том, что делается, используя при этом все возможности медиаресурсов.

Уважаемые коллеги! Россия – это государство, созвездие многих наций, народностей. У всех у них вековая культура, история, традиции, но нигде нет одобрения мздоимству, казнокрадству, это везде осуждается.

Уважаемый Владимир Владимирович! Ретранслируя мнения моих земляков, жителей Республики Северная Осетия – Алания, хочу сказать, что та большая работа, которая проводится руководством страны в борьбе с коррупцией, с этим злом, находит понимание и поддержку населения. И прежде всего потому, что делается это честно и открыто.

В.Путин: Спасибо большое.

Безусловно, борьба с коррупцией у нас – одно из ключевых направлений укрепления государственности. Это проблема, с которой сталкивается не только наша страна – многие страны мира. На каком-то этапе она действительно была чуть ли не одной из основных, потому что проявления подобного рода подтачивают само доверие граждан к органам власти, к государству как таковому. Это первое.

Мы будем продолжать это последовательно делать. И будем принимать соответствующие нормативные акты, совершенствующие эту работу, будем нацеливать правоохранительную систему на борьбу с коррупцией.

Борьба с коррупцией у нас – одно из ключевых направлений укрепления государственности. Это проблема, с которой сталкивается не только наша страна – многие страны мира.Но, конечно, здесь только информировать граждан недостаточно, здесь нужно проводить реальную работу. Не могу с Вами не согласиться в том, что нужно различать тех, кто действительно хочет это делать и действительно укреплять государство, и тех, кто пытается использовать это как инструмент в своей собственной политической борьбе для саморекламы.

Это мы проходили, это мы видели и на примере так называемой арабской весны, во что всё это превратилось, мы знаем хорошо; это мы видим на примере той же Украины. С чем, с какими основными лозунгами выходили те, кто совершил госпереворот? Один из них – это борьба с коррупцией. Чем закончилось? Многократным ростом этой самой коррупции. Те люди, которые приезжают с Украины с сожалением говорят об одном и том же: раньше требовали откат в 50 процентов, теперь в 75 процентов. Вот вам во что выродилась борьба с коррупцией на самом деле, когда она используется исключительно как инструмент политической борьбы для каких-то кланов или конкретных лиц.

Но это совсем не значит, что, понимая это, мы должны сложить руки и ничего не делать. Напротив, мы должны активно с этим бороться, и, чтобы различные авантюристы не использовали это в своих целях, мы должны показать людям и обществу, что государство само в состоянии бороться эффективно, и делает это, и будет делать дальше. Так и будем к этому подходить.

Пожалуйста, кто ещё? Прошу Вас.

С.Корепанов: Во-первых, Владимир Владимирович, хотелось бы Вас поблагодарить за поддержку в части принятия ряда федеральных законов, направленных на совершенствование государственной политики в сфере организации торговой деятельности. Этот вопрос сегодня будет обсуждаться на Совете законодателей, и в связи с этим мне хотелось бы высказать ряд предложений по данному вопросу.

Насколько нам известно, в Правительстве прорабатывается вопрос, связанный с усилением федеральных торговых сетей в регионах. Речь идёт о поднятии этой планки с 25 до 35 процентов. На наш взгляд это не совсем правильно, при наличии даже трёх таких торговых сетей практически в регионе будет вытеснен малый бизнес, занимающийся в этой сфере деятельности.

Кроме этого, мне кажется, такое положение приведёт к свёртыванию региональных торговых сетей, затруднит реализацию пищевой продукции, производимой на месте, и, наверное, где-то даже может затруднить увеличение продукции пищевой непосредственно в этом регионе.

Хотя, надо сказать, что во многих субъектах Российской Федерации, в том числе и в нашей Тюменской области, есть не только серьёзный потенциал организации этой работы, но есть определённый опыт работы в этой части.

В Тюменской области при реализации программы обеспечения продовольственной безопасности за пять лет производство пищевой продукции было увеличено в 2,5 раза, а доля их присутствия с усреднённых 10 процентов поднялась до 30 процентов в федеральной торговой сети и до 60 процентов – в региональной торговой сети. Это, конечно же, очень важно.

Мне кажется, если будет принято Правительством это решение, то ситуация в значительной степени усложнится, поэтому мне хотелось, чтобы оно принималось. Мы надеемся на Вашу поддержку в этой части.

Второй момент, на который хотел бы обратить внимание. Да, кстати, если говорить опять же о том, что я только что говорил, то мы считаем, что необходимо ограничить присутствие федеральных торговых сетей в регионах 50 процентами (речь идёт о совокупном их представительстве в регионе), именно 50 процентами. Мне кажется, в этом случае, что называется, и волки будут сыты, и овцы будут целы.

Если говорить о следующих проблемах, то нас волнует проблема ненормальных взаимоотношений между крупными торговыми сетями и поставщиками пищевой продукции, в первую очередь скоропортящейся продукции. Это хлебобулочные изделия, молочно-кислая продукция и так далее.

Речь идёт о том, что крупные торговые сети заставляют поставщиков этой продукции выкупать у них обратно нереализованную продукцию с просроченным сроком её реализации. Конечно же, это ущемляет интересы производителей этой продукции. Они несут значительные затраты не только при её производстве, но и при её сборе, утилизации или переработке. Полагаю, что от этого страдает и потребитель, поскольку, наверно, те продукты питания, которые получает потребитель, изготовленные из некачественного вторичного сырья, они не отличаются особым качеством тоже.

И последний момент, на который хотел бы обратить Ваше внимание, это торговые наценки. Мы недавно проводили проверки в рамках партийного проекта «Честная цена». Так вот выяснили (я говорю про нашу Тюменскую область), что торговые наценки на овощную продукцию составляют от 2,5 процента до 88 процентов. И мне говорят, что это не предел, в некоторых субъектах Российской Федерации эти наценки составляют до 200 процентов.

Мне кажется, это тоже абсолютно неправильно. И мне кажется, что эти вопросы должны, конечно же, регулироваться государством, поскольку одни обогащаются не совсем правильно, а народ обирается за счёт того, что эти торговые наценки очень велики. Очень надеюсь на Вашу поддержку в решении этих вопросов.

В.Путин: Извините, как Вас зовут?

С.Корепанов: Сергей Евгеньевич.

В.Путин: Сергей Евгеньевич, сразу могу сказать, Ваше предложение – внимательнее отнестись к идеям увеличения присутствия конкретных федеральных сетей на территориях с 25 до 30 процентов – считаю абсолютно правильным. Иначе у нас наступит полный монополизм, и местным производителям негде будет реализовывать свою продукцию.

Нужно ли вводить при этом правило, чтобы у федеральных сетей было не более 50 процентов в целом на территории, – надо посчитать просто, чтобы здесь не нанести ущерба потребителям. Хотя, может быть, и это, просто с голоса не готов сейчас ответить сразу окончательно. Но в целом думаю, что, наверное, и здесь Вы правы. Надо внимательно послушать разные точки зрения по тем же соображениям, исходя из того, чтобы монополизма не было и чтобы местный производитель мог где-то реализовывать свой товар.

Что касается требований представителей сетей к производителям забирать свой товар скоропортящийся, допустим, или вообще продовольственный, особенно после того, как вышли сроки годности, – это одна из уловок торговых сетей. Их много: место на полке, плата за вход и так далее, там целый набор.

И чем больше законодатель реагирует на эти уловки, тем больше уловок торговые сети придумывают. Мы и к торговым сетям должны относиться бережно, они тоже выполняют правильную и нужную работу, у них тоже непростой бизнес, тем не менее их отношения должны быть сбалансированные – производителей и тех, кто занимается сбытом продукции.

Закон о торговле очень многое отрегулировал. Но, повторяю, как часто бывает, над тем, чтобы закон создать работают сотни и тысячи людей, а чтобы обойти – миллионы. И в конечном итоге приходится возвращаться к тем же проблемам несколько раз.

Не уверен, что требование забрать товар, тем более просроченный, соответствует действующему закону. Это просто, видимо, такая правоприменительная практика недобросовестная. На это нужно обратить внимание соответствующих контрольных организаций, и мы это сделаем.

По поводу наценок то же самое. Ведь почему наценки большие? Потому что торговые сети тащат товар откуда угодно, в том числе из-за границы, в том числе тот, который и завозить нельзя. Поэтому большие наценки в том числе, не только, но в том числе. Здесь тоже нужно внимательно посмотреть, давайте разберёмся. Обязательно посмотрю на это внимательно.

Пожалуйста. Прошу Вас.

Н.Дорофеева: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемая Валентина Ивановна! Вячеслав Викторович!

Республика Коми, Надежда Борисовна Дорофеева, Председатель Государственного Совета.

В первую очередь хочу поблагодарить Вас за большое внимание к региональным законодательным собраниям. Приближается летняя оздоровительная кампания детей. Вопрос следующий. Просьба вернуться к рассмотрению вопроса о софинансировании финансовых расходов на проведение, подготовку и организацию летней оздоровительной кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

До 2015 года софинансирование осуществлялось из федерального бюджета в рамках закона о федеральном бюджете. В 2016 году указанное софинансирование в размере 4,6 миллиарда рублей осуществлялись Правительством в рамках антикризисных мер. В 2017 году в федеральном бюджете эти средства не заложены и не выделены, в том числе и в рамках тех же антикризисных мер.

Регионам трудно справляться с собственным бюджетом в решении этого вопроса, поэтому обращаемся к Вам с просьбой дать поручение Правительству изыскать деньги на эти цели. Вот такая просьба, Владимир Владимирович.

В.Путин: Хорошо. Проработаем с Правительством, имея в виду, что проблема действительно острая и чувствительная. Я сейчас затрудняюсь сказать, сколько должно было бы стоить для федерального бюджета сегодня, но вместе с Вами Правительство поработает.

Н.Дорофеева: Тем более для северных регионов, детей, проживающих в Арктике, это очень актуальный вопрос. Спасибо.

В.Путин: Да, я понимаю, особенно с учётом стоимости проезда и так далее.

Пожалуйста. Прошу Вас.

Е.Алтабаева: Уважаемый Владимир Владимирович! Валентина Ивановна! Вячеслав Викторович!